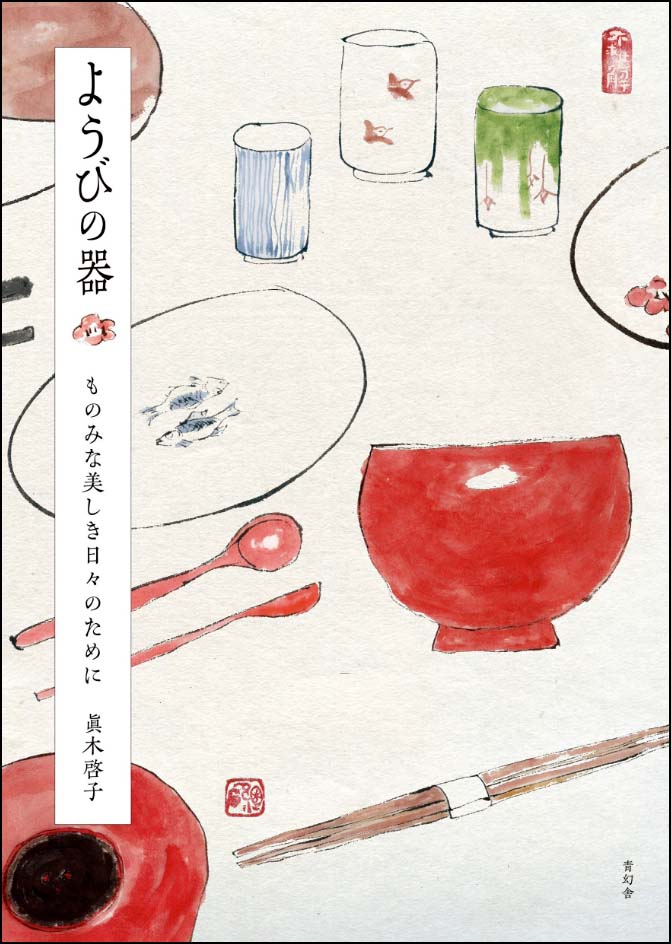

菊花蒔絵黒石州椀・尚古堂

「十月から十一月ごろにとこの菊蒔絵を少し過剰に華麗にしてみました。」

石州椀という名前は言い習わしで、片桐石州に関係するものか否かはよく解りませんが、江戸のごく初期から主に茶席の椀盛として誠に効果的に使われて来たもののようです。

十月から十一月ごろにとこの菊蒔絵を少し過剰に華麗にしてみました。

向付は須田菁華さんの鹿図の古染付風のもので、「お料理宮本」さんの季節の向付を盛りました。朱の「真清田」写し折敷は、漆といい塗物として最高レベルのものと使うたびに思います。

工芸店ようび 店主 真木

石州椀に桜、秋草、そして、こちらは大輪の菊。

古来中国では、菊は不老長寿の象徴。

日本には、奈良時代に薬用としてやって来たそうです。

こちらに描かれている大輪の菊は「厚走り」。

江戸時代から栽培されている種だそう。

外側に花弁が流れて一段と華やかに魅せてくれています。